Im Kirchenkreis Jena ist die Stadtjugendpfarrstelle baldmöglichst neu zu besetzen. Die Stelle wird hälftig durch den Kirchenkreis und die Stadt Jena finanziert. Das Stadtjugendpfarramt ist der Kirchengemeinde Jena zugeordnet. Der*die Stelleninhaber*in ist berufenes Mitglied des Gemeindekirchenrates. Daher erfolgt die Besetzung durch den Kreiskirchenrat im Einvernehmen mit dem Gemeindekirchenrat der Kirchengemeinde Jena unter Beteiligung des Vorbereitungskreises der JG-Stadtmitte.

Was Sie erwartet:

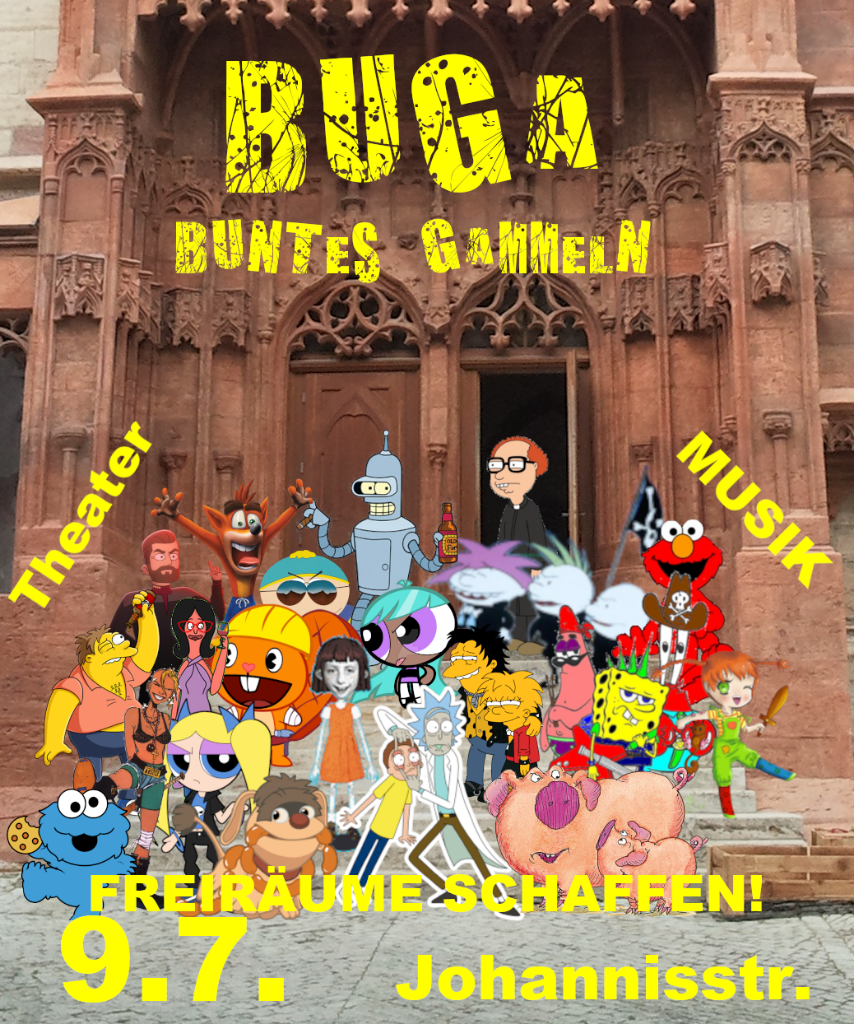

• Leitung des voll ausgestatteten Jugendzentrums „JG-Stadtmitte“ mit angegliederter aufsuchender Arbeit im Zentrum Jenas

• ein vielseitiges und abwechslungsreiches Arbeitsfeld mit spannenden Herausforderungen an der Schnittstelle von Jugendarbeit, Gemeinde und Gemeinwesen

• eine Arbeitsstelle, die gemäß dem Evangelium Jesu und dem daraus abgeleiteten „Menschenbild des gerechtfertigten Sünders“ Freiräume für Jugendliche bietet, in denen sie selbst verantwortet und partizipatorisch agieren und Perspektiven zur Lebensgestaltung finden können

• ein Förderkreis, der die Arbeit der JG-Stadtmitte unterstützt

• Raum für neue Ideen zur Entwicklung der JG-Stadtmitte Jena

• eine geräumige Dienstwohnung im Stadtzentrum (ca. 180 m²)

Die Aufgabenbereiche umfassen u. a.:

• Personalverantwortung für das Team der JG-Stadtmitte (3,5 VbE) sowie für eine*n Mitarbeiter*in für Schulsozialarbeit (1,0 VbE)

• Haushaltsverantwortung

• Gestaltung und Weiterentwicklung der Offenen Jugendarbeit in der JG-Stadtmitte

• Gremien- und Verwaltungsarbeit

Was wir erwarten:

• Freude an Verkündigungsimpulsen als Teil einer jugend-gemäßen Kommunikation des Evangeliums

• Zusammenarbeit mit engagierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen

• Kooperation mit Trägern der Kinder- und Jugendarbeit

• Vernetzung mit Akteuren, Bündnissen und Vereinen der Stadt- und Zivilgesellschaft

• Freude daran, gelebte Demokratie, politische Willensbildung, Wissensvermittlung zum Zeitgeschehen und Sensibilisierung für aktuelle Konflikte auch mit biblischen Perspektiven in Beziehung zu setzen

• Partizipation der Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Grundsatz der inhaltlichen Arbeit

• kommunikative Kompetenz, Team- und Organisationsfähigkeit.

Weitere Auskünfte erteilen:

• Superintendent Sebastian Neuß, Tel.: 03641/573835, Mobil: 0176/64120564, E-Mail: sebastian.neuss@kirchenkreis-jena.de

• Dr. Georg Elsner, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates, Tel.: 03641/284412, Mobil: 0173/9291577, E-Mail: elsner@orisa.de

Stadtjugendpfarrstelle Jena

Propstsprengel: Gera-Weimar

Kirchenkreis: Jena

Stellenumfang: 100 Prozent

Dienstsitz: Jena

Dienstwohnung: vorhanden

Dienstbeginn: baldmöglichst

bewerbungsberechtigter Personenkreis: Pfarrer*innen (m/w/d)

Besetzungsrecht: durch den Kreiskirchenrat

Bewerbungsberechtigt sind Pfarrer*innen (m/w/d) sowie ordinierte Gemeindepädagog*innen (m/w/d) im Dienst der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland oder der Evangelischen Landeskirche Anhalts, denen die Anstellungsfähigkeit gemäß § 16 Pfarrdienstgesetz EKD zuerkannt wurde, nach Maßgabe der jeweiligen berufsspezifischen Schwerpunktsetzung, der dafür notwendigen Ausbildungsvoraussetzungen und der fachlichen Eignung (PfStG § 4 Abs. 1). Näheres ist der jeweiligen Stellenausschreibung zu entnehmen.

Bewerbungen von Pfarrer*innen bzw. ordinierten Gemeindepädagog*innen der EKM, die noch nicht fünf Jahre Inhaber*in einer Pfarrstelle sind, können in begründeten Fällen vom Landeskirchenamt auf Antrag zugelassen werden (PfStG § 4 Abs. 3). Pfarrer*innen der Evangelischen Landeskirche Anhalts, die noch nicht fünf Jahre Inhaber*in einer Pfarrstelle sind, haben ihre Berechtigung zur Bewerbung zuvor abzuklären und durch Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung ihrer Landeskirche nachzuweisen.

Bewerbungsunterlagen:

Die Bewerbungen sind formlos unter Beifügung einer Begründung/Motivation (mit eventueller Ausführung zu bisherigen oder geplanten Schwerpunkten im Dienst) und eines tabellarischen Lebenslaufes, ggf. ergänzt mit Zertifikaten von stellenrelevanten Fort- und Weiterbildungen, einzureichen. Für Bewerber*innen der Evangelischen Landeskirche Anhalts ist zugleich mit der Bewerbung das Einverständnis zur Übersendung der Personalakte an das Landeskirchenamt zu erklären.

Bewerbungsfrist und Bewerbungsweg:

Bewerbungen sind bis zum Ende des Folgemonats nach Erscheinen des Amtsblattes an das Landeskirchenamt der EKM, Personaldezernat, Referat P3, Kirchenrätin Dr. Kerstin Voigt, Michaelisstr. 39, 99084 Erfurt, zu richten. Für den fristgerechten Eingang ist der Eingangsstempel im Landeskirchenamt entscheidend (nicht der Poststempel)!